Pourquoi ce projet sur les savoirs écologiques des maraîchers

Depuis quelques années, on assiste au développement significatif de fermes de petite taille cherchant à maximiser leur autonomie (investissements, mécanisation et recours aux intrants limités), mettant en œuvre des pratiques inspirées d’une perspective agro-écologique.

Ce phénomène concerne tout particulièrement les productions maraîchères, qui cherchent à dégager un revenu acceptable sur des surfaces réduites. Cela va du maraîcher « jardinier » (micro-ferme sur quelques milliers de mètres carrés) au maraîcher « agricole » (de 1 à 2 ou 3 hectares cultivés en légumes). Ils ont pour points communs le mode de production biologique, la diversification des cultures, une mécanisation limitée, la recherche d’autonomie et la commercialisation en circuits courts.

Le besoin d’acquisition et de partage de savoir-faire est nettement affirmé, que ce soit au sein de groupes locaux de maraîchers, comme au sein des centres de formation agricole, ou des réseaux régionaux ou nationaux de l’agriculture biologique dans lesquels s'insèrent ces professionnels.

Enfin, la viabilité de ces fermes est liée à leur capacité à s'intégrer dans un réseau local de consommateurs-citoyens partageant des valeurs sociales, culturelles et éthiques relatives au respect des écosystèmes, à l'équité, à la qualité des aliments, à la santé.

SEMBio s'appuie ainsi sur 3 groupes de maraîchers bio sur 3 régions, en Lorraine, dans le Luberon et en Sud-Isère.

Ce phénomène concerne tout particulièrement les productions maraîchères, qui cherchent à dégager un revenu acceptable sur des surfaces réduites. Cela va du maraîcher « jardinier » (micro-ferme sur quelques milliers de mètres carrés) au maraîcher « agricole » (de 1 à 2 ou 3 hectares cultivés en légumes). Ils ont pour points communs le mode de production biologique, la diversification des cultures, une mécanisation limitée, la recherche d’autonomie et la commercialisation en circuits courts.

Le besoin d’acquisition et de partage de savoir-faire est nettement affirmé, que ce soit au sein de groupes locaux de maraîchers, comme au sein des centres de formation agricole, ou des réseaux régionaux ou nationaux de l’agriculture biologique dans lesquels s'insèrent ces professionnels.

Enfin, la viabilité de ces fermes est liée à leur capacité à s'intégrer dans un réseau local de consommateurs-citoyens partageant des valeurs sociales, culturelles et éthiques relatives au respect des écosystèmes, à l'équité, à la qualité des aliments, à la santé.

SEMBio s'appuie ainsi sur 3 groupes de maraîchers bio sur 3 régions, en Lorraine, dans le Luberon et en Sud-Isère.

Objectifs et méthode de travail

L'ambition des partenaires du projet SEMBIO est de révéler les savoirs mis en œuvre par les maraîchers, dans ce qu'ils portent de valeurs écologiques, sociales et éthiques, afin de proposer des sources d'inspiration pour penser et améliorer la viabilité écologique et sociale des fermes maraîchères et renforcer les réseaux qui les unissent aux consommateurs-citoyens.

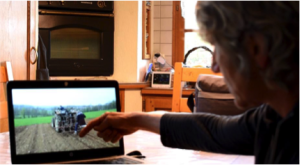

La méthode de travail proposée associe la technique de l'auto-confrontation (dans lequel la prise de vue vidéo joue un rôle central) et la mise en débat des résultats qui en sont issus entre maraîchers d'une part, entre maraîchers et consommateurs-citoyens d'autre part.

Le maraîcher est filmé en activité (préparation de sol, semis, désherbage…). Des extraits lui sont ensuite présentés et il est appelé à commenter ce qu’il voit, c’est à dire lui en train de faire… Cela lui permet d’expliciter ses choix techniques (« pourquoi j’interviens à tel moment », "comment se comporte mon sol », « comment j’irrigue »…). Cette « auto-confrontation » est elle-même filmée.

Le résultat de ce travail aboutit à la réalisation de petits films (d'une durée maximale de 15 minutes, souvent moins) qui sont mis en accès libre sur cette plateforme.

La méthode de travail proposée associe la technique de l'auto-confrontation (dans lequel la prise de vue vidéo joue un rôle central) et la mise en débat des résultats qui en sont issus entre maraîchers d'une part, entre maraîchers et consommateurs-citoyens d'autre part.

Le maraîcher est filmé en activité (préparation de sol, semis, désherbage…). Des extraits lui sont ensuite présentés et il est appelé à commenter ce qu’il voit, c’est à dire lui en train de faire… Cela lui permet d’expliciter ses choix techniques (« pourquoi j’interviens à tel moment », "comment se comporte mon sol », « comment j’irrigue »…). Cette « auto-confrontation » est elle-même filmée.

Le résultat de ce travail aboutit à la réalisation de petits films (d'une durée maximale de 15 minutes, souvent moins) qui sont mis en accès libre sur cette plateforme.

Calendrier et financement

En Sud-Isère, des cofinancements LEADER, Ecophyto et des collectivités locales ont également été mobilisés.

En 2020, le projet se poursuit avec le soutien de financements Casdar (Appel à projets ARPIDA).